Diese Zahl muss Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu denken geben: 40 Prozent der Pflegefachpersonen steigen innerhalb der ersten Berufsjahre aus. Das liegt auch an unpraktischen Räumen und fehlerhaften Prozessen in Gesundheitsinstitutionen. Sie kosten Zeit, Geld und Nerven – oder stellen gar ein Sicherheitsrisiko dar. «Pflege ist psychisch und physisch anstrengend», sagt Sabine Hahn, Leiterin angewandte Forschung und Entwicklung Pflege an der Berner Fachhochschule. Arbeitgebende, die etwas gegen den frühen Ausstieg von Pflegefachpersonen unternehmen wollen, seien darum gut beraten, eine ansprechende Arbeitsumgebung zu gestalten. Im Fokus sieht Sabine Hahn Prozesse und Ausstattungen, die den Arbeitsalltag nicht zusätzlich belasten. Denn die Expertin weiss, dass die vielen Wegstrecken, die Pflegefachpersonen am Arbeitsplatz zurücklegen, häufig unterschätzt werden. Pflegende warten auf Lifte, steigen Treppen, laufen durch lange Gänge. «Das ist sehr ermüdend und benötigt Energie und Zeit – Zeit, die den Patientinnen und Patienten abgeht.» Planungsverantwortliche von Neu- oder Umbauten von Gesundheitseinrichtungen sollten nach Ansicht von Sabine Hahn für diese Bedürfnisse sensibilisiert werden. Eine bessere Anordnung der Räumlichkeiten sowie der Orte, an denen Arbeitsmaterialien aufbewahrt werden, könne für das Pflegepersonal sehr entlastend sein. Damit beispielsweise das Arbeitsmaterial auch dort zu finden ist, wo es gebraucht wird, hält sie eine Simulation im Massstab 1 : 1 für hilfreich.

Realität auf der Simulationsfläche

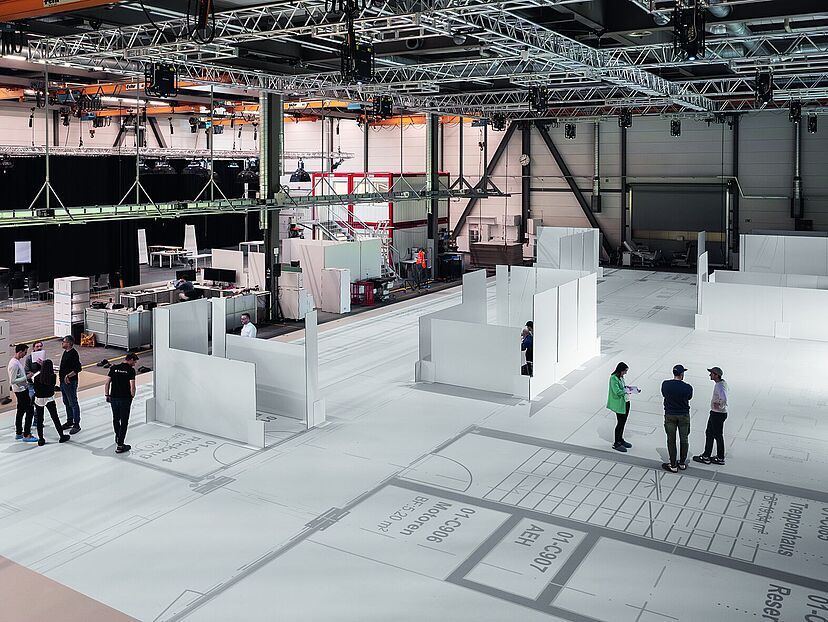

Das ist am Swiss Center for Design and Health (SCDH) in Nidau bei Biel/Bienne möglich: Dort steht für Simulationen eine 560 Quadratmeter grosse Extended-Reality-Simulationsfläche in einer 2500 Quadratmeter grossen Industriehalle zur Verfügung, der grössten Fläche dieser Art in der Schweiz. Grundrisse können auf den Boden projiziert werden, Wände, Türen und Fenster in passender Grösse aus Karton realisiert und die Räume mit medizinischen Geräten, Patientenliegen und weiterem Mobiliar ausgestattet werden. In diesem realitätsgetreuen Umfeld eines Neu- oder Umbauprojekts begegnen sich Spitaldirektorinnen, Planer sowie die zukünftigen Nutzenden – dieser partizipative Ansatz ist für die Experten des SCDH zentral. Sabine Hahn ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des SCDH. Für sie steht ausser Frage, dass Pflegeexpertinnen und Pflegende, die künftig im geplanten oder umgebauten Bereich arbeiten, eingehend über Planungen informiert werden müssen. Sie sollten zudem angeleitet werden, wie sie ihren Bedarf in Bezug auf die künftigen Räumlichkeiten strukturiert erfassen können.

Ein Ausdruck von Wertschätzung

Dieses gemeinsame Suchen nach optimalen Lösungen hat auch Jens Diele überzeugt. Der Leiter Unternehmensentwicklung des Spitals Bülach berichtet, dass nach einem SCDH-Workshop zu einem geplanten Neubau die Grundrisse überarbeitet worden seien und die Nutzenden viel besser hinter der Planung stünden. Im Kern geht es darum, Baufehler zu vermeiden, Arbeitsprozesse und Kommunikationsabläufe zu optimieren, die Sicherheit von Patientinnen und Patienten sowie Personal zu erhöhen und die Zufriedenheit der Angestellten zu erreichen. Nach Ansicht von Stefan Sulzer, Managing Director des SCDH, ist das auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Er nennt als Negativbeispiel ein Spital, in dem sich die Umkleidekabine des Pflegepersonals im Untergeschoss am Ende eines dunklen Gangs, neben der Recyclingstation, befand. Mindestens zwei Mal am Tag werde den Mitarbeitenden so eine Botschaft vermittelt, die relativ einfach zu entziffern sei, sagt Sulzer. Er frage sich, ob diese in Zeiten des Fachkräftemangels tatsächlich die richtige sei?

Sabine Hahn beobachtet ihrerseits, dass Pausenräume auf der Station abgeschafft oder gar nicht erst eingeplant werden. So fehle ein Rückzugsort, an dem Pflegende in Ruhe einen Kaffee trinken können, ohne dafür wieder zehn Minuten lang unterwegs zu sein.

Auch der Spitalplaner ist überzeugt

«Rein theoretisch sollte es keine schlecht geplanten Räume und Funktionsbereiche mehr geben», sagt Daniel Pauli, Architekt und Spitalplaner. Er entwickelte einst das Grundrisskonzept für das erste ambulante Operationszentrum des Spitals Bülach. Pauli räumt ein, dass Pläne der Wahrheit nicht immer zu 100 Prozent entsprächen, zudem werde die tatsächliche Dimension von Ausstattungen und Räumen zweidimensional schlechter erfasst. Grundsätzlich liessen sich eher grossflächige Bereiche auch mit Virtual Reality überprüfen, sagt Pauli. Der Architekt hat am SCDH aber die Erfahrung gemacht, dass erst der Massstab 1 : 1 eine Detailprüfung in Kernbereichen ermöglicht. So kann auf der Simulationsfläche beispielsweise eine Liege physisch geschoben und so Gewicht, Lenkfähigkeit und ein Anstossen an Wänden gespürt werden. Die mit den Nutzenden durchgespielten Szenarien hätten immer wieder Rückschlüsse auf das bestehende Design gegeben und gezeigt, wo Optimierungen notwendig seien. Pauli ergänzt: «Es gab aber auch direkte Denkanstösse, wie etwas gelöst werden kann. Zum Teil waren diese Ideen absolut innovativ und unkonventionell.»